|

“Soffiando, inalando, espirando ed aspirando, espellono il

vecchio per assorbire il nuovo. Si scrollano come gli orsi e si stirano come gli

uccelli. Fanno ciò per prolungare la vita, sono gli adepti del Daoyin, gente che

nutre la propria forma emulando Peng il vegliardo”

Zhuagzhi

“È immorale ciò che non fa crescere la conoscenza”

Spinoza

Sotto il nome Daoyin (o Doyin) si raggruppano i gli esercizi

tradizionali (con le pratiche di automassaggio ad essi abbinate), i cui

movimenti vengono eseguiti per lo più in posizione seduta, salvo alcune

eccezioni, e consistono soprattutto di allungamenti muscolari ed aperture

articolari. Qualcuno potrebbe affermare che gli esercizi Daoyin fossero una

sorta di stretching ante-litteram. Per taluni esercizi, questo è

anche vero, ma quello che li distingue è comunque l’approccio di profonda

coscienza al movimento, i presupposti completamente differenti ed infine il

cammino che, a partire da questi, si può intraprendere.

Per la teoria della Medicina Cinese, ogni muscolo contratto ed ogni

articolazione “chiusa” è un enorme impedimento al flusso di Qì e Xue (sangue)1.

Il loro scopo principale è quello di attivare la circolazione energetica e

rimuovere le eventuali ostruzioni alla libera circolazione del Soffio che

possono essere causate da molti fattori, come una malattia, un disturbo

emozionale od errori dietetici. Maspero ci ricorda che il Maestro Ning sosteneva

che «la Guida del Soffio, xingqì, regola l’interno, e la Ginnastica, daoyin,

regola l’esterno», evidenziando così l’importanza relativa delle due

tecniche. Vediamo quindi crearsi una relativa opposizione Yin-Yang:

interno-esterno o ancora, come indicato più sopra, Neigong-Waigong. Per tale

motivo gli esercizi di Guida del Soffio (Qìgong) e quelli di Dao Yin, possono

essere considerati complementari.

Secondo la tradizione taoista questi esercizi, da adattare alle stagioni,

vanno eseguiti immediatamente prima o durante il levare del sole. Probabilmente

gli esercizi più antichi, in Cina, sono le danze sciamaniche che imitano il

movimento degli animali. Durante la dinastia Zhou (1028 – 221 a.C.) c’era un

rituale popolare per il Capodanno conosciuto come "Il grande Esorcismo" (Da No).

Uno sciamano indossava una pelle d’orso sulla testa, con quattro occhi d’oro,

come per guardare nelle quattro direzioni. Danzando attraverso il villaggio,

seguito da una processione di abitanti che indossavano maschere rappresentanti

gli animali dello zodiaco (dragone, tigre, cavallo, …), lui cacciava via le

pestilenze e i demoni. Simili danze degli animali sono registrate su pannelli di

arte rupestre ovunque in Cina. Alcune di queste comprendono uniformi, sequenze

di danze prestabilite eseguite da molte persone insieme. Altre raffigurano

combinazioni di posture di animali ed esercitazioni militari, dando delle

possibili evidenze di un antico legame tra movimenti degli animali, Qigong e

arti marziali. Ogni movimento agisce in modo specifico sulle “sei energie”, ha

un particolare “tropismo” sulle diverse “orbis (movimenti)” o sui differenti

distretti del corpo ed infine tratta e prevene una serie di patologie.

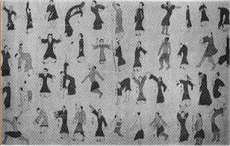

Nel

1973, gli archeologi, vicino la città di Changsha, la capitale della provincia

dello Hunan, hanno trovato un reperto che è diventato il grande locus di

informazioni sul Qigong antico. Quando hanno scavato la tomba del re Ma (ca. 168

a.C.), in una delle bare hanno trovato un pezzo di seta arrotolato, mezzo

coperto dall’acqua. Alto circa 50 cm e lungo 100, il reperto in seta contiene i

più antichi disegni di posizioni daoyin, quattro file orizzontali di undici

figure ognuna, in tutto 44. L’intera mappa era chiamata "Daoyin tu" (lett. La

mappa del daoyin). Le figure dipinte rappresentano quasi tutte le categorie del

Qigong moderno: respirazioni, posizioni stanti, movimenti, e auto – massaggio da

in piedi, seduto e sdraiato. Molte delle figure si flettono, si stirano, o

ruotano. Con questa scoperta è stato possibile, non solo leggere dell’antico

daoyin, ma vedere realmente cosa fosse la pratica. Ci sono didascalie a fianco

alla maggior parte delle figure sulla mappa. Alcune delle didascalie sono nomi

di animali, tra cui: il falco, il lupo, la gru, il dragone, il gatto, l’orso;

forse questi erano i nomi dei movimenti. Altre didascalie descrivono come

muovere il corpo: "flettersi alla vita, ondeggiare le braccia," ecc. Molto

interessanti sono le didascalie che descrivono le disfunzioni, come malattie di

reni, flatulenza, ginocchia doloranti, lombaggine, reumatismi, disturbi

gastrici, e ansia, suggerendo che già nel 168 a.C. specifiche tecniche erano

usate per trattare specifiche malattie. Questi esercizi potrebbero essere stati

comunemente conosciuti come "rimedi caserecci" o forse prescritti da terapisti

specializzati. Le figure nella "Daoyin tu" rappresentano sia giovani sia

anziani, uomini e donne, persone comuni e burocrati.

Secondo una studiosa di Taoismo ed insegnante di Qigong, Patricia N.T. Leong,

"Il variare genere e abiti nelle figure, sembra indicare che gli esercizi

terapeutici e l’aspirazione alla longevità non erano riferite ad una classe, ma

erano interesse di un ampio spettro della società. La "Daoyin tu" è il più

raffinato esempio della consistenza e continuità delle tecniche terapeutiche del

Qigong. Per la maggior parte, gli esercizi sembrano così simili alle posture del

Qigong moderno che è possibile dedurne come fossero praticate. I ricchi temi

della "Daoyin tu" sono considerati come una tappa lungo la linea percorsa

attraverso la fabbrica della storia del Qigong e della sua evoluzione"2.

|

Il "Canone taoista", una collezione letteraria di 1120 volumi,

comprende un volume specificatamente dedicato al soggetto: il "Classico

del daoyin". Il testo fu probabilmente compilato intorno al 1145 d.C.,

quando fu menzionato per la prima volta in un riferimento bibliografico.

Gli esercizi in esso, tuttavia, risalgono alla fine del sesto secolo. I

metodi descritti coincidono notevolmente con esercizi e meditazioni di

Qigong tuttora insegnati in Cina. Anche lo scopo del Qigong è rimasto lo

stesso. Secondo il "Classico del Daoyin", l’adepto impara ad "espellere

le malattie, estendere i suoi anni e prolungarsi la vita". |

La mappa di Changsha. Il fatto che nel rotolo

fossero rappresentate anche donne in una civiltà in cui la norma

esplicita per gli storiografi fu di ignorarle, non deve stupire; prima

del 221 a.C. la maggioranza dei protomedici Wu era di sesso femminile,

ciò è attestato dall’esistenza di un altro carattere, poi caduto in

disuso, che serviva a distinguere gli Wu di sesso maschile. La mappa di Changsha. Il fatto che nel rotolo

fossero rappresentate anche donne in una civiltà in cui la norma

esplicita per gli storiografi fu di ignorarle, non deve stupire; prima

del 221 a.C. la maggioranza dei protomedici Wu era di sesso femminile,

ciò è attestato dall’esistenza di un altro carattere, poi caduto in

disuso, che serviva a distinguere gli Wu di sesso maschile. |

Anche il "Canone Taoista" contiene migliaia di visualizzazioni terapeutiche e

mistiche. Il testo del "Classico del Daoyin" è contenuto anche nell’opera

dell’undicesimo secolo, intitolata: "Yun Ji Qi Qian" ("Il sacchetto di nuvole in

sette tavole"), che comprende anche importanti commentari sulle grandi opere

della meditazione taoista. Secondo le forme arcaiche e clasiche del Daoyin

Partendo dalla respirazione, si fa circolare il Qi con l’intenzione (Yi) e lo si

conduce in tutto il corpo, stimolando cosi il funzionamento degli organi ed

attivando la circolazione del sangue e dei liquidi. Le pratiche del nei gong

permettono di trarre energia dall’ambiente e tengono presente i cicli naturali

delle stagioni e gli eventi cosmici. Questo “lavoro interno” si fonda sulla

calma interiore e tra gli altri effetti comporta la stimolazione dell’energia

sessuale e la purificazione dello spirito (Shen)3.

La tecnica più usata si

definisce Tuna-Daoyin. La tecnica di espulsione ed assorbimento (tuna ) e quella

di induzione del “soffio” (daoyin ) sono due aspetti di uno stesso fenomeno.

Tuna è la tecnica di respirazione embrionale (xiantian houxi : respirazione del

cielo anteriore) che accompagna le trasformazioni stagionali. Durante il lavoro

respiratorio, la bocca ed il naso hanno un‘azione congiunta per proteggere e

rinforzare le funzioni del cuore, del fegato, della milza, dei polmoni e dei

reni. L’induzione del “soffio” (daoyin) è la forza che spinge il “soffio” nel

campo di cinabro principale durante l’inspirazione. l’intenzione dirige il

“soffio” che, grazie ai movimenti di diversi organi, sarà spinto nei meridiani

perché circoli nell’insieme del corpo. La tecnica

del tuna segue una divisione

stagionale del metodo respiratorio, che ha per funzione quella di calmare il

fuoco dei 5 organi (cuore, fegato, milza, polmoni e reni), e di nutrirli,

prevenendo le malattie4. Secondo i principi del Daoyin del i Canali sono in

grado di ricevere ed eliminare il Binqi (Qi negativo). Una protratta cattiva

postura fisica e ripetute emozioni negative sono responsabili dell’accumulazione

del Binqi. Quando il Binqi si accumula, esso blocca i canali e le loro

diramazioni. Questa è, in realtà, la principale causa delle malattie, per cui

consideriamo l’espulsione del Binqi come la chiave della cura della maggior

parte delle affezioni5. Gli automassaggi sono invece la parte complementare al

movimento e, naturalmente, hanno l’obiettivo di sciogliere le aree interessate,

portare il Soffio nella muscolatura, nelle articolazioni ed anche nelle zone

profonde. Nell’esecuzione delle manovre è indispensabile mantenere una postura

corretta ed in particolare va privilegiato l’allineamento della colonna

vertebrale per favorire la circolazione del Qi e il radicamento con il suolo. Le

articolazioni devono essere libere, i polsi morbidi ed il corpo rilassato in

tutte le sue parti; solo così sarà possibile utilizzare correttamente la propria

energia ed eseguire un corretto automassaggio. La condizione di rilassatezza

fisica e mentale gli garantirà una buona esecuzione. del tuna segue una divisione

stagionale del metodo respiratorio, che ha per funzione quella di calmare il

fuoco dei 5 organi (cuore, fegato, milza, polmoni e reni), e di nutrirli,

prevenendo le malattie4. Secondo i principi del Daoyin del i Canali sono in

grado di ricevere ed eliminare il Binqi (Qi negativo). Una protratta cattiva

postura fisica e ripetute emozioni negative sono responsabili dell’accumulazione

del Binqi. Quando il Binqi si accumula, esso blocca i canali e le loro

diramazioni. Questa è, in realtà, la principale causa delle malattie, per cui

consideriamo l’espulsione del Binqi come la chiave della cura della maggior

parte delle affezioni5. Gli automassaggi sono invece la parte complementare al

movimento e, naturalmente, hanno l’obiettivo di sciogliere le aree interessate,

portare il Soffio nella muscolatura, nelle articolazioni ed anche nelle zone

profonde. Nell’esecuzione delle manovre è indispensabile mantenere una postura

corretta ed in particolare va privilegiato l’allineamento della colonna

vertebrale per favorire la circolazione del Qi e il radicamento con il suolo. Le

articolazioni devono essere libere, i polsi morbidi ed il corpo rilassato in

tutte le sue parti; solo così sarà possibile utilizzare correttamente la propria

energia ed eseguire un corretto automassaggio. La condizione di rilassatezza

fisica e mentale gli garantirà una buona esecuzione.

Le posture principali da

tenere al levar del sole per alcuni minuti ogni giorno sono6:

Ma Pu, Posizione del cavaliere: I piedi sono paralleli e distanziati circa la

distanza delle spalle; il peso è distribuito su entrambi i piedi che sono

“radicati” al terreno; le ginocchia sono leggermente flesse, con la verticale

che cade sulla punta del piede, le anche sono rilassate e la schiena è eretta

perché la testa è appesa con un filo al cielo. Le spalle sono abbandonate così

anche i gomiti ed i polsi, tutto il peso è scaricato in egual misura sui piedi. Kon Pu, Posizione dell’arciere: Pur valendo in linea generale le indicazioni

della posizione precedente, in questo caso una gamba è avanti rispetto all’altra

e sorregge il 70% del peso; l’altra ha il piede leggermente ruotato verso

l’esterno

L’automassaggio e le corrette posture consentono di:

Inoltre il massaggio deve essere dolce e quindi amorevole, energico quando è

necessario per stimolare con vigore, continuo, senza brusche o improvvise

manovre che interrompono l’armonia del trattamento e profondo cioè deve lavorare

sulla struttura energetica della persona. Occorre completare il trattamento con

massaggio delle mani e dei piedi (jian an mao)7.

Lo scopo delle tecniche del Daoyin è triplice:

1. Tiao Shen - controllo del corpo

2. Tiao Xi - controllo del respiro

3. Tiao Xin - controllo del cuore mente

Vediamo cosa deve intendersi con queste definizioni8:

DEFINIZIONE |

RIPRISTINO DELLE FUNZIONI CARENTI (f. terapeutica) |

ATTIVAZIONE DELLE FUNZIONI LATENTI |

TIAO SHEN - controllo del corpo |

Ripristinare il corretto

equilibrio tra Yin e Yang

Coordinazione

Rilassamento, equilibrio,

armonia, retto scorrimento del Qi |

Sviluppo delle

capacità di assorbire, emettere e dirigere il Qi tanto all’interno quanto

all’esterno del proprio corpo |

TIAO XI - controllo del respiro |

Respirazione naturale lenta, sottile e profonda, emissione vocale

(si è verificato che all’emissione di un determinato suono, corrisponde

l’attivazione di certe zone) |

Respirazione embrionale, utilizzo della

respirazione per dirigere il DAN (forma condensata e potenziata della nostra

energia individuale) |

|

TIAO XIN - controllo della

mente

(il rilassamento è difficile

se non si controllano i pensieri) |

Leggerezza, rilassamento, utilizzo dell’immaginazione per indurre

rilassamento o per attivare processi di autoguarigione |

Attivazione di facoltà sensoriali fuori dell’ordinario (es.: visualizzazione del Qi),

acquisizione di capacità super-normali attraverso l’attivazione di

risorse psichiche latenti |

A cura dell’Associazione Wangqi

Note

La teoria dei “canali energetici”, elaborata nell’intento di spiegare le

modalità di circolazione del Qi nell’organismo, sembra sia nata in seguito alle

osservazioni sulla pratica del Daoyin con la quale sarebbe stato possibile

sentirne lo scorrimento del flusso.

Referenze

1 Boschi G. : Medicina Cinese : la radice e i fiori, Ed. CEA, Milano, 2004.

2 Hoizey D., Hoizey M.J. : Histoire de la médecine chinoise , Ed. Payot, Paris,

1988.

3 Guangde Z.: Daoyin yangsheng gong. Esercizi fisici e di respirazione per il

mantenimento della salute, ed. Nuova Ipsa, Palermo, 1992.

4 Rambelli R. (a cura di): Wushu. Antiche tecniche cinesi per la salute e il

benessere, Ed. Hermes, Milano, 1989.

5 Raphael N.: Mesto M. (a cura di): Il libro della medicina cinese, Ed. Hobby &

Work Italiana , 1996.

6 Brescia T.: Il tao della medicina. La scienza olistica e la medicina

tradizionale cinese, Ed. Hermes, Milano, 2001.

7 Corradin M., Di Stanislao C., Parini M. (a cura di): Medicina Cinese per lo

shiatsu ed il tuina, Voll I-II, Ed. CEA, Milano, 2001.

8 Boschi G.: Cos’è il Qi Gong in breve,

http://www.giuliaboschi.com/pubblicazioni/qigong.html#1, 1999.

|